研究背景與挑戰

• 高效能鈣鈦礦太陽能電池的挑戰核心: 盡管金屬鹵化物鈣鈦礦因其光電特性,已大幅提升了太陽能電池的性能,并使得PSCs的功率轉換效率(PCE)不斷逼近理論極限,但其優化過程仍存在顯著障礙。

• 小分子電洞選擇性材料的固有問題:

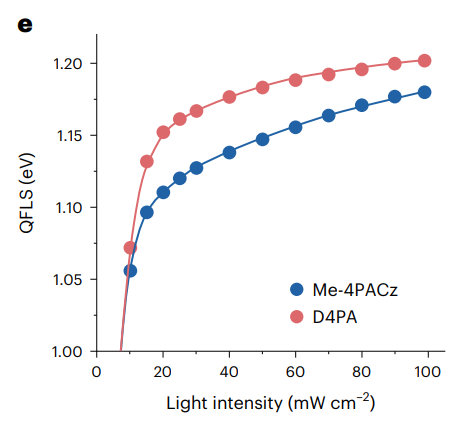

。 均勻沉積與分子聚集問題: 現有的小分子電洞選擇性材料,尤其是在溶液制程中,難以實現均勻沉積并有效抑制分子聚集。例如,常見的Me-4PACz分子在溶液中會顯著聚集,其粒徑隨儲存時間顯著增大。

。 效率、重現性與穩定性的負面影響: 這種不均勻沉積與分子聚集問題,對電池的效率、重現性及長期操作穩定性構成嚴重損害。

。 阻礙工業化與大規模生產: 分子聚集不僅縮短了前驅體溶液的操作壽命,也嚴重阻礙了工業規模的連續化制程,這是將PSCs推向商業化的關鍵挑戰。

• 能量損失與缺陷問題:

。 小分子材料在鈣鈦礦層與基板界面的缺陷形成以及界面電荷傳輸效率的不足,導致了非輻射復合,進而影響器件的開路電壓(VOC)和整體性能。

。 現有器件的準費米能階分裂(QFLS)值可能不夠高,且電致發光量子效率(EL-EQE)相對較低,這都直接反映了器件內部的能量損失和缺陷密度。

研究團隊與重點成果

Fig. 3i

這項研究由香港城市大學化學系朱宗龍(Zonglong Zhu)教授、曾曉成(Xiao Cheng Zeng)教授及華中科技大學化學與化工學院李忠安(Zhong’an Li)教授團隊,發表于國際頂級期刊 Nature Photonics。

為了解決鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)中電洞選擇性接觸層材料的分子聚集與沉積不均勻問題,以及由此導致的效率、重現性與穩定性下降等挑戰,研究團隊開發并共沉積一種新型的 p 型小分子 D4PA,與鈣鈦礦薄膜同時形成,D4PA 分子設計的關鍵在于其分子內 C–C 偶合。這種偶合設計使得 D4PA 能夠與鈣鈦礦和基板形成強固的多位點錨定相互作用,有效增強界面電荷傳輸并抑制鈣鈦礦層內部的缺陷形成; 同時,C–C 偶合引入的空間位阻使得 D4PA 呈現扭曲的分子構象,從而有效抑制了分子的聚集。

采用 D4PA 的設備在小面積設備中實現了 26.72% 的認證功率轉換效率 (PCE) 和 26.14% 的認證最大功率點追蹤 (MPPT) 效率。

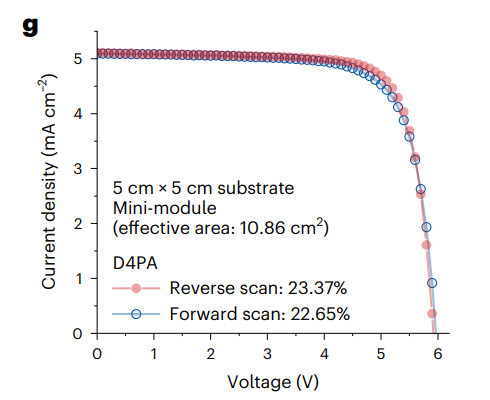

在有效面積為 10.86 cm2 的迷你模塊中,PCE 達到 23.37%,認證 MPPT 效率達到 22.66%。該設備在最大功率點連續運行 2,500 小時后,仍保持其初始效率的 97.2% 以上。

實驗過程與步驟

Fig. 3f

· 新型電洞選擇性材料成功合成:首先透過多步有機合成反應,成功制備了核心材料 D4PA 分子。

· 優化前驅體溶液配方實現共沉積:為了實現 D4PA 與鈣鈦礦薄膜的共沉積,研究團隊將特定濃度的 D4PA(小面積器件為 0.35 mg/mL,迷你模塊為 0.32 mg/mL)直接混入鈣鈦礦前驅體溶液中,形成含 D4PA 的鈣鈦礦墨水。此步驟確保了 D4PA 能均勻分散并融入鈣鈦礦層中。

· 高效能小面積器件制備實現:清洗并預處理 ITO 玻璃基板后,將含有 D4PA 的鈣鈦礦前驅體溶液以旋涂法沉積在 ITO 基板上,透過控制旋涂轉速與反溶劑滴加時間,形成均勻的鈣鈦礦薄膜,隨后進行熱退火處理。接著,依序蒸鍍電子傳輸層 (C60, BCP) 及銀電極,并使用金屬屏蔽定義出 0.0412 cm2 的器件面積。

· 可擴展性模塊制程驗證:為驗證 D4PA 在大面積制程中的應用潛力,研究團隊調整了鈣鈦礦前驅體配方,并采用更適合大規模生產的刮涂法 (blade-coating) 將含 D4PA 的溶液涂覆到 ITO 玻璃基板上。涂覆后進行熱退火,并同樣蒸鍍后續電極層。為了形成模塊,還進行了兩次雷射刻劃以定義單元。

· 長期穩定性與性能全面評估:制備完成的小面積器件和迷你模塊在氮氣氛圍手套箱內,于模擬太陽光照下進行了 J-V 曲線、EQE和MPPT等性能測試。此外,還針對封裝后的器件進行了長達數千小時的 MPPT 連續操作穩定性測試,以評估其長期運行可靠性。

表征方法與結果

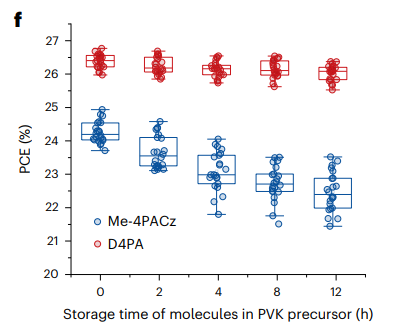

準費米能階分裂QFLS

量化鈣鈦礦薄膜中的非輻射復合損失,并直接反映器件內部所能實現的最大開路電壓 (VOC)。QFLS 值是根據光致發光量子產率 (PLQY) 和暗輻射復合飽和電流密度 (J0,rad) 計算得出。

D4PA基器件的QFLS值始終高于Me-4PACz基器件,這進一步證實了D4PA有效抑制缺陷并改善非輻射復合。在 100 mW cm-2 光照下,器件的VOC與QFLS之間的差異幾乎可以忽略不計,這表明界面電壓損失極低。

Fig. 4e: 顯示了Me-4PACz和D4PA鈣鈦礦薄膜在不同光照強度下的QFLS曲線。

光焱科技全新推出QFLS-Maper 預測材料性能極限!

Enlitech QFLS-Maper,以經濟實惠的1/5投資成本,即可實現Mapping功能并生成QFLS影像,直觀呈現準費米能級分布全貌,材料質量優劣立即顯現!

關注我們,掌握第一手技術信息!

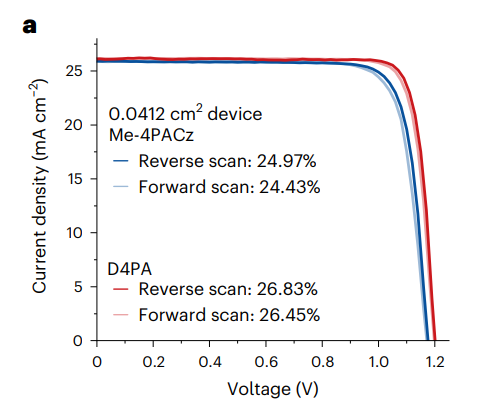

電流-電壓特性 J-V 曲線

評估太陽能電池的整體光電轉換性能。使用光焱科技Enlitech的氙燈太陽光模擬器 (SS-F5,現SS-X),校準光強度為100 mW cm-2,并透過Keithley 2400 源表進行正向(-0.1 V 至 1.35 V)和反向掃描(1.35 V 至 -0.1 V)測量。對于迷你模塊,掃描范圍為 -0.1 V 至 6.2 V。

l 小面積器件性能顯著提升:D4PA基的PSCs實現了26.83% 的高效率(經認證為 26.72%),這顯著優于Me-4PACz參照器件的24.97%。最佳D4PA器件的開路電壓 (VOC) 達到 1.200 V(認證值 1.197 V),短路電流密度 (JSC) 為 26.11 mA cm-2(認證值 26.21 mA cm-2),填充因子 (FF) 為 85.63%(認證值 85.17%)。

l 模塊級性能驗證:在有效面積為 10.86 cm2 的鈣鈦礦迷你模塊上,實現了 PCE 23.37%及經認證的 MPPT 效率 22.66%,驗證了D4PA在可擴展制程中的潛力。

Fig. 3a: 呈現了使用Me-4PACz和D4PA作為HSC的最佳性能器件的J-V曲線。

Fig. 3b: 顯示D4PA基器件的認證J-V曲線。

Fig. 3g: 展示了D4PA基迷你模塊的J-V曲線。

外部量子效率EQE

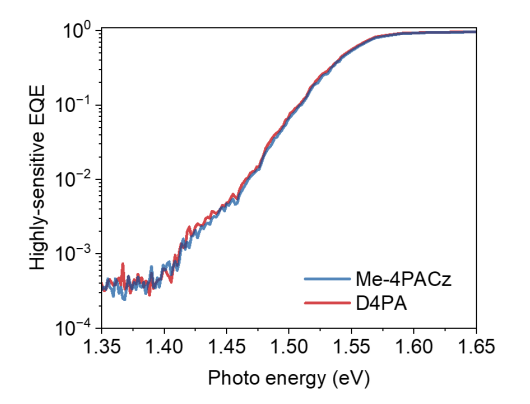

測量太陽能電池在不同波長下將入射光子轉換為電子電流的效率,并可用于計算器件的短路電流密度 (JSC)。此外,高靈敏度EQE 測量可用于評估器件的暗輻射復合飽和電流密度 (J0,rad)。使用光焱科技Enlitech的 QE-R EQE 系統進行外部量子效率測量。高靈敏度EQE 則使用光焱科技Enlitech的 PECT-600 系統(現FTPS),電流經鎖定放大器放大和調變。

D4PA基和Me-4PACz基器件的EQE光譜顯示其整合電流密度相似。高靈敏度EQE測量顯示,D4PA器件的 J0,rad 為 5.41 × 10-21 mA cm-2,明顯低于Me-4PACz器件的 9.87 × 10-21 mA cm-2,這表明D4PA有效降低了器件的非輻射復合。

Fig. 3e: 呈現了Me-4PACz和D4PA器件的EQE光譜。

FigS. 53: 顯示了Me-4PACz和D4PA基PSCs的高靈敏度EQE曲線。

電致發光量子效率EL-EQE

直接量化器件在電致發光模式下的能量損失,高EL-EQE值表示器件的非輻射復合損失較低。透過光焱科技Enlitech的 ELCT-3010 儀器(現REPS)施加外部電壓/電流源進行測量。

D4PA基PSCs的EL-EQE高達 15.25%,遠高于Me-4PACz的 6.23%。這證明了D4PA有效降低了器件的能量損失。

Fig. 4f: 比較了Me-4PACz和D4PA基PSCs在發光二極管模式下的EL-EQE光譜。

最大功率點追蹤 MPPT 穩定性測試

評估封裝器件在連續模擬太陽光照(1 太陽)下,于最大功率點持續運行的長期操作穩定性。封裝后的PSCs在空氣氛圍、室溫下,于1太陽等效LED燈下運行。使用多電位差計追蹤最大功率點的輸出,并遵循ISOS-L-1協議。

D4PA基器件展現了操作穩定性,在最大功率點連續運行 2,500 小時后,仍能保持其初始效率的 97.2% 以上,遠優于對照器件(2,500 小時后僅剩 82.7%)。

Fig. 3i: 顯示了封裝器件在最大功率點下連續AM 1.5 G模擬太陽光照的歸一化PCE演變。

其他表征

密度泛函理論計算 (DFT計算) 計算預測D4PA分子構象與界面鍵合行為,結果顯示D4PA透過雙位點錨定與較低分子間鍵合能(-1.5 eV vs Me-4PACz的-2.356 eV)有效抑制分子聚集。(Fig.2g)

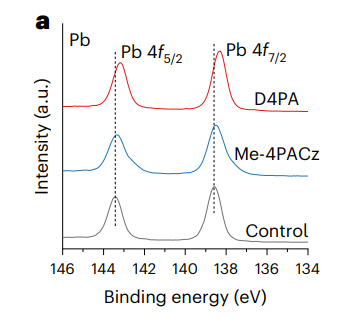

X射線光電子能譜 (XPS) 分析材料表面化學態,D4PA薄膜中Pb特征峰明顯偏移證實與鈣鈦礦層存在更強界面相互作用。(Fig.2a)

傅立葉變換紅外光譜 (FTIR) 追蹤分子振動模式隨溫度變化,D4PA的P=O振動峰在低溫即發生位移并保持穩定,表明早期即形成強固鍵合。(Fig.2c)

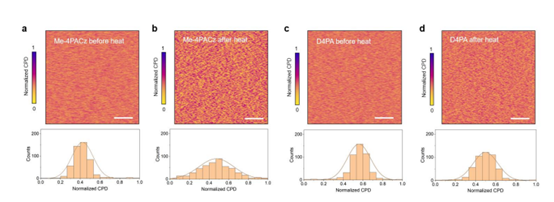

開爾文探針力顯微鏡 (KPFM) 測量表面電位分布,D4PA薄膜在加熱后仍保持均勻穩定的表面電位,證實與ITO鍵合熱穩定性增強。(FigS.15)

飛行時間二次離子質譜 (TOF-SIMS) 分析元素深度分布,P+信號顯示D4PA在整個鈣鈦礦層中均勻分散而非聚集于界面。(Fig.1b)

動態光散射 (DLS) 監測溶液中分子聚集行為,D4PA在12小時后粒徑僅從62 nm增至102 nm,顯著低于Me-4PACz的211 nm增至405 nm。(Fig.2i)

掠入射廣角X射線散射與X射線衍射 (GIWAXS/XRD) 表征薄膜晶體結構,D4PA在低q值區散射強度明顯減弱,形成高度無序的非晶相結構。(FigS.24)

偏振相關拉曼光譜 探測分子排列取向,進一步證實D4PA獨特結構抑制分子有序堆棧。(FigS.27)

光致發光映射與時間分辨光致發光 (PL映射/TRPL) 評估電荷抽取效率,D4PA薄膜呈現更均勻的低強度PL分布,載流子壽命顯著縮短表明電洞抽取效率提升。(Fig.4a-c)

陷阱態密度分析 (tDOS分析) 量化陷阱態密度,D4PA基器件在深層陷阱區域(0.4-0.5 V)顯示較低tDOS,證實有效鈍化深層缺陷。(Fig.4d)

結論

研究透過引入新型的p型小分子D4PA,在鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)領域取得了突破性研究成果,顯著提升了其效率、穩定性和制程可行性。

· 獨特的分子設計與作用機制:

o D4PA是一種雙聚體p型小分子,其分子內C–C偶聯在兩個二苯并[c,g]咔唑(DBC)單元之間,引入了強大的空間位阻。

o 這種結構使D4PA具有剛性構象,并透過分子內氫鍵進一步穩定。

o D4PA能與ITO基底和鈣鈦礦層形成強效的多位點錨定作用,特別是雙終端(2T)錨定配置。

· 有效抑制分子聚集:

o D4PA的低分子間鍵合能(約**-1.495 eV**),證實其強大空間位阻能有效抑制分子間聚集。

o DLS、GIWAXS和XRD分析顯示,D4PA在前驅體溶液中表現出更低的聚集趨勢,并形成高度無序的非晶相結構,有效抑制了分子的有序堆棧和結晶。

o 這確保了D4PA在鈣鈦礦墨水中均勻分散,并延長了前驅體溶液的操作壽命。

· 增強界面相互作用與鈍化缺陷:

o XPS和FTIR分析顯示D4PA與鈣鈦礦層之間存在更強的界面相互作用,并在晶粒生長早期即形成強固鍵合。

o D4PA的2T錨定構型能有效鈍化鈣鈦礦表面的深層缺陷(如碘空位、碘間隙和碘/鉛反位),顯著降低陷阱態密度。

o PL映像和TRPL數據顯示,D4PA薄膜的電洞抽取效率得到提升且更加均勻。

o D4PA基器件的準費米能級劈裂(QFLS)值始終較高,進一步驗證了缺陷抑制和非輻射復合改善。

· 器件性能:

o 基于D4PA的鈣鈦礦太陽能電池實現了高達26.83%的高效率(認證效率為26.72%),顯著超越對照器件。

o 最佳器件的開路電壓(VOC)達到1.200 V,短路電流密度(JSC)為26.11 mA cm-2,填充因子(FF)為85.63%。

o 認證最大功率點追蹤(MPPT)效率達到26.14%。

· 出色的長期穩定性:

o 封裝后的D4PA基器件展現出操作穩定性,在最大功率點(MPP)連續運行2,500小時后仍保持超過97.2%的初始效率。

o D4PA薄膜與ITO的鍵合熱穩定性增強。

o D4PA鈣鈦礦墨水具有更長的儲存期限,12小時儲存后,D4PA器件的平均效率僅輕微下降0.32%,而參考墨水器件下降了1.81%。

· 實現大規模制程的可行性:

o 本研究透過刮涂法成功制造了有效面積為10.86 cm2的鈣鈦礦迷你模塊,其效率達到23.37%(認證MPPT效率為22.66%)。

這項成果展示了D4PA在簡化商業化連續制程高效率、可擴展鈣鈦礦太陽能電池方面的巨大潛力。

文獻參考自nature photonics_DOI: 10.1038/s41566-025-01725-x

本文章為Enlitech光焱科技改寫 用于科研學術分享 如有任何侵權 請來信告知